Bufotes viridis Laurenti, 1768

(Da: en.wikipedia.org)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata J-B. Lamarck, 1801

Classe: Amphibia Gray 1825

Ordine: Anura Duméril, 1806

Famiglia: Bufonidae Gray, 1825

Genere: Bufotes Rafinesque, 1815

Italiano: Rospo smeraldino europeo

English: European green toad

Français: Crapaud vert

Deutsch: Wechselkröte

Specie e sottospecie

Altre specie di rospo smeraldino presenti in Italia, che in passato venivano tutte attribuite a B. viridis, sono: Bufotes balearicus: presente in quasi tutta Italia, Sardegna ed un pezzo di Sicilia (messinese) (qualche autore definisce questa specie B. lineatus) - Bufotes boulengeri: presente con la sottospecie nordafricana a Lampedusa e con la sottospecie siciliana (B. boulengeri ssp. siculus) in Sicilia e nelle isole minori.

Descrizione

È più piccolo del rospo comune (Bufo bufo): raggiunge al massimo i 10 cm, restando più frequentemente attorno ai 7 cm. La colorazione è molto variabile: marrone o bianco con chiazze verde smeraldo. Frequentemente la sua livrea è impreziosita da puntini rossastri. Le ghiandole parotoidi si trovano, come nel rospo comune, sul collo, ma sono più allungate. I girini sono grigio-marrone e lunghi anche 4,5 cm e crescono nutrendosi soprattutto di alghe e altri minuscoli materiali organici. La temperatura dell'acqua nella zona dove si trovano deciderà la velocità della loro metamorfosi: più è calda l'acqua, più veloce sarà la metamorfosi. Questo perché l'alta temperatura dell'acqua è sintomo che la loro pozza si sta prosciugando. Da ricordare che i girini di rospo smeraldino sopportano anche elevati gradi di salinità dell'acqua. Ai girini spuntano dapprima le zampe posteriori, e successivamente le zampe anteriori: da questo momento iniziano a digiunare, perché il loro apparato boccale (e digerente) si sta trasformando: infatti da onnivori diverranno insettivori. La metamorfosi dura uno o due giorni; il metamorfosando inizia ad assorbire la coda, e nel giro di appunto 24 - 48 ore scomparirà. La sua pelle è ancora liscia per favorire la traspirazione. A differenza del rospo comune, il neometamorfosato di rospo smeraldino inizierà a mangiare dopo appena un giorno dalla metamorfosi. Rispetto al rospo comune frequenta ambienti più umidi e più caldi. Si nutre di insetti, lombrichi e tutto quello che riesce a catturare. Il rospo smeraldino è in grado di emettere un richiamo piuttosto forte, simile al trillo dei grilli; i maschi in riproduzione tendono a "cantare" in gruppi numerosi come le rane verdi. Dopo il letargo invernale, in concomitanza con la primavera inizia la stagione degli accoppiamenti: i rospi si recano vicino ai luoghi di riproduzione (solitamente vicino a corsi d'acqua, pozze o stagni) verso l'inizio di marzo e lì i maschi si aggrappano alle ascelle delle femmine, che sono visibilmente più grandi. Questo è il cosiddetto amplesso ascellare. A questo punto la femmina depone in acqua un cordone gelatinoso di circa 13 000 uova, che vengono fecondate dal maschio. Queste uova poi si schiuderanno, facendo nascere i girini. A differenza del Rospo comune non tende a frequentare sempre lo stesso ambiente acquatico per riprodursi. Il rospo smeraldino è protetto dalla convenzione di Berna per la salvaguardia della fauna minore. Pur essendo presenti numerose minacce alla sopravvivenza del rospo smeraldino, sarebbe tuttavia utile attuare dei piani di protezione attraverso: ulteriori indagini sui siti di riproduzione e il continuo monitoraggio di quelli già individuati; la protezione dei bacini idrici attuali e la creazione di piscine artificiali adatte alla sua riproduzione; la riduzione degli ostacoli alla sua riproduzione attraverso la pianificazione della pulizia dei bacini idrici al di fuori del periodo riproduttivo e il controllo dell’introduzione di specie non autoctone.

Diffusione

Il rospo smeraldino si trova nell'Europa continentale, in Asia e nel Nord America. In Italia la sua presenza è limitata al Friuli-Venezia Giulia, al Veneto e al Trentino-Alto Adige mentre nelle altre regioni compresa la Sardegna è diffuso Bufotes balearicus tranne in quasi tutta la Sicilia dove è presente Bufotes boulengeri ssp. siculus. Si adatta a differenti habitat tra cui steppe, zone di montagna, aree semi-desertiche e zone urbane.

Bibliografia

–"Bufotes viridis ". Amphibian Species of the World 6.0, an Online Reference. American Museum of Natural History.

–Dufresnes, C.; et al. (2019). "Fifteen shades of green: The evolution of Bufotes toads revisited". Molecular Phylogenetics and Evolution. 141: 106615.

–Frost, Darrel R. (2020). "Search for Taxon: Bufotes". Amphibian Species of the World, an Online Reference. Version 6.0. American Museum of Natural History, New York. Retrieved 8 January 2020.

–Arnold EN, Burton JA (1978). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. London: Collins. 272 pp. ISBN 0 00 219318 3. (Bufo viridis, p. 74 + Plate 8 + Map 33).

–Mikula P (2015). "Fish and amphibians as bat predators". European Journal of Ecology. 1 (1): 71-80.

–Laurenti JN (1768). Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium austriacorum. Vienna: "Joan. Thom. Nob. de Trattnern". 214 pp. + Plates I-V. (Bufo viridis, new species, p. 27 + Plate I, figure 1). (in Latin).

–Colliard, C.; Sicilia, A.; Turrisi, G.F.; Arculeo, M.; Perrin, N.; Stöck, M. (2010). "Strong reproductive barriers in a narrow hybrid zone of West-Mediterranean green toads (Bufo viridis subgroup) with Plio-Pleistocene divergence". BMC Evolutionary Biology. 10: 232.

–Stöck, Matthias; Craig Moritz; Michael Hickerson; Daniel Frynta; Tatjana Dujsebayeva; Valery Eremchenko; J. Robert Macey; Theodore J. Papenfuss; David B. Wake (2006). "Evolution of mitochondrial relationships and biogeography of Palearctic green toads (Bufo viridis subgroup) with insights in their genomic plasticity" (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution. 41 (3): 663-689.

–Stöck, Matthias; Alessandra Sicilia; Natalia M Belfiore; David Buckley; Sabrina Lo Brutto; Mario Lo Valvo; Marco Arculeo (2008). "Post-Messinian evolutionary relationships across the Sicilian channel: Mitochondrial and nuclear markers link a new green toad from Sicily to African relatives". BMC Evolutionary Biology. 8: 56.

–"IUCN Red List - Pseudepidala viridis (green toad)".

|

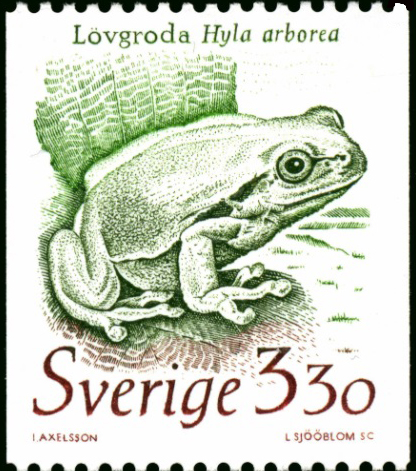

Data: 06/09/1979

Emissione: Wildlife Stato: Sweden Nota: Emesso in una serie di 3 v. diversi |

|---|

|

Data: 31/01/1989

Emissione: Fauna in habitat minacciato Stato: Sweden |

|---|

|

Data: 14/01/2021

Emissione: Natura preziosa Stato: Sweden |

|---|

|

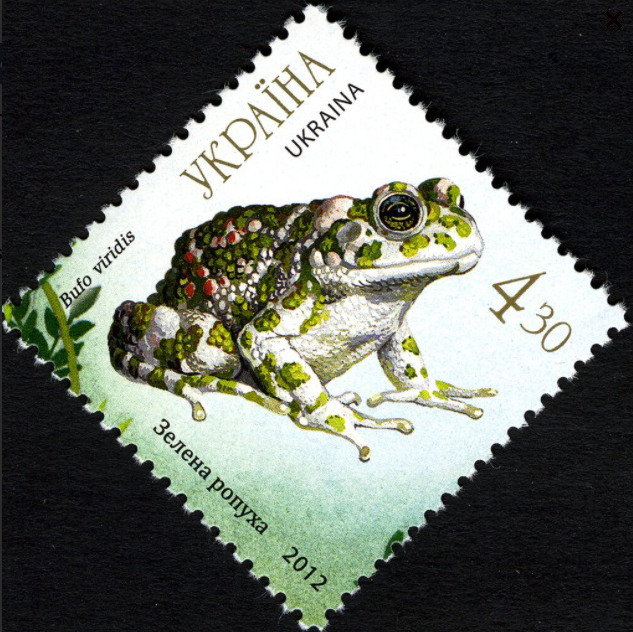

Data: 17/12/2012

Emissione: Anfibi dell'Ucraina Stato: Ukraine Nota: Emesso in un foglietto di 5 v. diversi |

|---|